ラモン3世・グレゴリオ (月極域地下における水氷昇華速度のマッピング)

アテネオ・デ・ダバオ大学 工学・建築学部 航空宇宙工学科/

東京科学大学大学院 環境・社会理工学院/融合理工学系 学際融合科学技術修士課程

筆者の研究の歩みはフィリピンにおいて始まり、水動力エネルギーの革新的な抽出手法を研究した。学士課程における研究「全受動型振動式水動力タービンのためのバイオミメティック(生体模倣)水翼による出力抽出の数値解析」は、海洋動物の運動機構を応用し、水翼によって電力を生成するものであった。本研究は、2024年10月に九州大学にて開催された国際交流・イノベーション工学科学会議(IEICES)の会議予稿として発表された。

修士課程に進学するにあたり、筆者は流体力学および再生可能エネルギーを超えて専門性を拡張できる研究テーマを模索した。幼少期より抱いてきた宇宙科学への関心に導かれ、筆者はリモートセンシング技術を専門とする東京科学大学笠井研究室を見出した。学士課程の研究と現在の修士課程研究との間には大きな乖離があるものの、人類の地球外への展開に貢献したいという願望が、特に月探査を中心とする新たな分野を受け入れる動機となった。月は未開発の資源拠点としばしば見なされており、深宇宙ミッションのための補給基地や将来の居住可能軌道拠点として機能する可能性を秘めている。しかし、月面における人類の長期的な滞在を可能にする上で最も大きな課題の一つは、水資源の確保である。水は呼吸用酸素および推進用水素へと分離可能な、極めて重要な資源である。近年の惑星科学の進展により、月面における水の存在に関する探査が加速しており、今後打ち上げ予定のTSUKIMI衛星ミッションはこの試みにおいて先端を担うことを目指している。

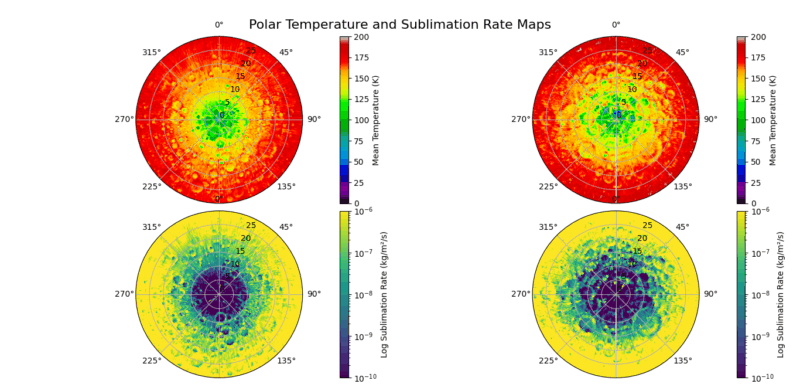

筆者の仮研究テーマは、「月極域地下における水氷昇華速度のマッピング」である。月は大気を有しないため、その表面における安定した水氷の存在は通常考え難い。しかしながら、地下においては水氷の堆積物が期待される可能性がある。加えて、月の特異な自転軸傾斜により、極域の一部には永久に太陽光が直接届かない領域が存在する。これらの安定した冷却閉じ込め領域は、水氷の埋蔵物が存在し得る理想的な環境を提供する。筆者の研究は、こうした領域において水氷がどのように進化し、昇華するかを解析するモデルの開発に焦点を当て、その分布を正確にマッピングすることを目的としている。

本研究は、フィリピン、特にミンダナオ出身の研究者にとって、将来の惑星科学研究の道を切り開く重要な可能性を秘めている。宇宙研究はフィリピン国内では未だ発展途上にあるが、国際的な月探査ミッションへの参画は、惑星科学への更なる科学的関与を促す触媒として機能し得る。工学分野における筆者のバックグラウンドと宇宙科学とを架橋することにより、より多くのフィリピン人研究者が急成長する宇宙探査分野に参加することを促し、フィリピンの国際科学コミュニティにおける役割強化に寄与したいと筆者は考えている。