サイロス・シルボサ=ミラド(日本での研究と生活を舵取りする:ある学者の旅路)

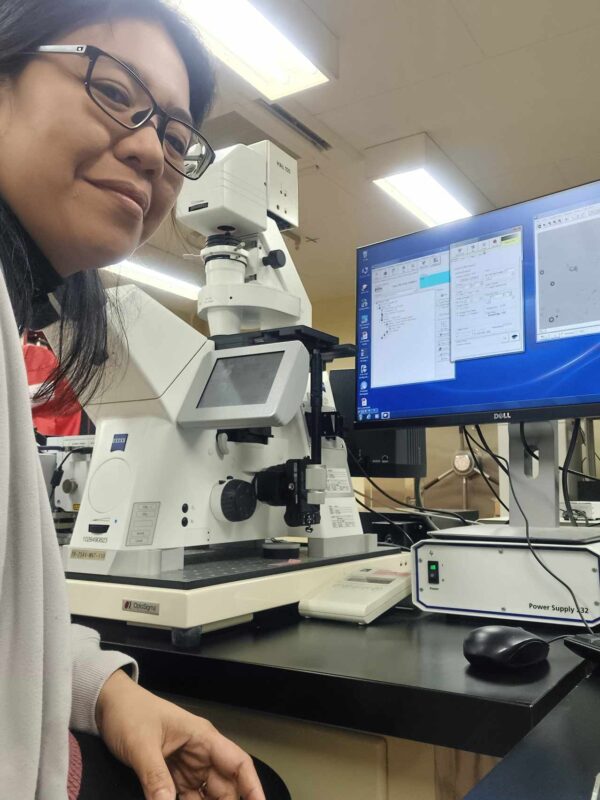

私は、フィリピン大学ミンダナオ校の助教(7級)、サイロス・シルボサ=ミラドです。現在、京都大学大学院理学研究科に留学し、化学研究所の分子生物学研究室において、柘植智彦准教授のもとで博士課程を進めています。ミンダナオから京都への旅は、学問的に豊かで、個人的には変革的なものとなりました。

※参考:柘植研究室(外部リンク)

植物の適応理解:私の研究テーマ

私の研究は環境変化に対する植物の適応の探求で、環境ストレスに対して進化を規定する新規タンパク質に焦点を当てています。シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)をモデルとして使用し、バイオテクノロジーと持続可能な農業に役立つ基本的な分子機構を明らかにすることを目指しています。この研究は、特にミンダナオにおいて重要です。環境条件が変化する中、植物の適応を理解することは、農家を支える耐性作物開発の助けとなり得るからです。さらに、植物と哺乳類は細胞プロセスを共有しているため、これらの知見は生物医学研究への洞察ももたらす可能性があります。

課題と学びの機会

研究は常に課題に満ちた旅です。私の研究における主な障害の一つは、遺伝子及び分子技術に求められる精度の高さです。未知のタンパク質の特性化には広範な実験が必要であり、結果は必ずしも予測可能ではありません。各実験には忍耐、細部への注意、そして予期せぬ結果への適応力が求められます。

研究室の外では、時間管理もまたひとつの課題です。新しい学術環境において、研究、データ分析、そして個人の健康・幸福(well-being)のバランスを取るには規律が必要です。幸いなことに、京都大学の共同的研究文化と私の指導教員の助言は、これらの挑戦の中で舵取りをする上で非常に貴重なものとなっています。さらに、家族が日本に一緒にいることも欠くことのできない支えとなっています。

京都での生活:ユニークな文化体験

京都での生活は、驚くべき経験でした。この街は、古代の伝統と最先端の研究がパーフェクトに融合しており、何世紀も前の寺院が世界トップクラスの学術機関並び立っています。

私が最も興味深く感じた文化的な適応の一つは、研究、日々のルーティーン、そして些細なやり取りに至るまで、細部にまで行き届いた注意深さでした。また、基本的な日本語のフレーズを学ぶことも楽しみの一つであり、日常生活を送る上で非常に役立っています。

余暇には、地域のアウトリーチプログラムや伝統行事に参加しています。特に茶道を楽しみ日本料理を探求しています。中でも宇治の抹茶は私のお気に入りです。地元や各地の料理を試すことで、日本の豊かな食文化への理解が深まりました。

未来の学者たちへのアドバイス

海外留学を考えている研究者たちには、積極的に指導や助言を求めることを勧めます。教授、シニアな研究者、そして同僚研究者たちとつながることは、学問的にも個人的にも貴重な支えとなります。

また、研究においても文化体験においても、心を開いておくことが重要です。日本での学びは、単なる学問的成長にとどまらず、適応し、協働し、新たな視点を得ることでもあります。

これからに向けて

この旅は、研究におけるグローバルな協力の重要性を際立たせ、私の科学的視野を広げてくれました。学際的な知識を統合し現実世界の課題に応用する能力の発展は、私が農業、バイオテクノロジー、環境科学の分野において望んでいることです。

日本での研究を継続し、科学的発見、また、日本とフィリピンの間での知識共有に意味ある貢献していきたいと思います。日本とフィリピン間の連携を強化し、この研究が未来の学者たちの研究に対する熱望に刺激を与え、自然界の相互関連性への理解を深める一助となることを願っています。